¿Cuál es el país más sostenible del mundo?

Raworth, Hickel, PNUD: tres formas de medir la sostenibilidad y las lecciones que nos dejan.

¡Hola! ¿Cómo estás?

Me gusta la tradición inaugurada la vez pasada de recomendarte una pieza musical para escuchar durante la lectura. Hoy es este álbum de Rigmor, una banda de indie rock danesa que descubrí hace poco.

Como dice el título, en esta entrega vamos a intentar pensar cuál es el país más sostenible del mundo a través de diferentes iniciativas de medición y ver qué podemos extraer de ellas.

Empecemos.

Medir el desarrollo

A diferencia del proceso de desarrollo tradicional donde el ejemplo a seguir eran justamente los países desarrollados y el camino trazado por ellos, en el caso de la aspiración al desarrollo sostenible, no hay ningún país del mundo que haya logrado garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos sin generar un impacto ambiental excesivo -relativo a sostener las condiciones planetarias actuales que son las que permiten la vida humana-. Para extremar, los países o son pobres o son contaminantes, y en algunos casos incluso coinciden en ambas características. Pero no hay un país sin pobreza que no exceda los límites planetarios.

Esto es un problema porque no hay claridad sobre el camino ni sobre el punto de llegada esperado para un país que busca un modelo sostenible.

Pero vayamos más atrás: originalmente el desempeño de un país se medía -y se sigue midiendo por su alta correlación con buenos resultados sociales- en función de la evolución del tamaño de su economía medida en PBI per cápita.

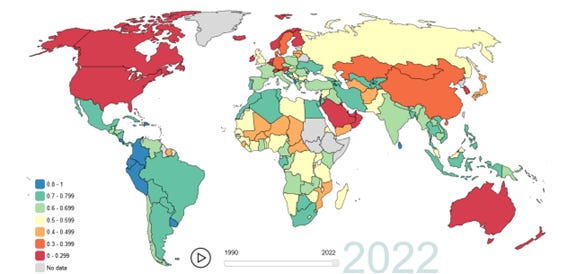

El reconocimiento de la necesidad de integrar otras dimensiones que den cuenta del bienestar efectivo de la población como puede ser la salud o la educación produjeron el avance de nuevos indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 1990. Si bien este nuevo indicador muestra una correlación estrecha con el PBI per cápita (porque el PBI per cápita es un elemento central en la fórmula, en conjunto con la esperanza de vida y los años de escolarización), genera ciertos reacomodamientos en el ranking de países. Por ejemplo, Qatar, que tiene uno de los PBI per cápita más altos del mundo, cae varios puestos en el IDH (pasa del 10 al 41). A la inversa, Suecia avanza varios casilleros en el IDH (puesto 6) respecto del lugar que ocupa considerando el PBI (puesto 19). El siguiente gráfico de Our World in Data nos muestra la correlación:

Integrar la sostenibilidad

Con el correr de los años y el aumento de la conciencia sobre los problemas ambientales y su vinculación estrecha con el desarrollo, se buscó también sumar esa dimensión a la evaluación del desempeño de cada país.

Antes de seguir leyendo, arriesgá cuál es para vos el país más sostenible del mundo.

Los tres ejercicios más conocidos de integrar una evaluación de desarrollo sostenible son: la economía de la dona, el índice de desarrollo sostenible y el IDH ajustado por presiones planetarias.

Vamos uno por uno.

La economía de la dona

Este modelo conceptual fue propuesto por la economista británica Kate Raworth en 2012. La idea fue presentada por primera vez en su informe "Una Dona segura y justa para la humanidad: cerrando el círculo del desarrollo en un planeta dinámico" para Oxfam. En 2017 expandió el concepto en su libro "Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist". También lo presentó en su charla TEDx.

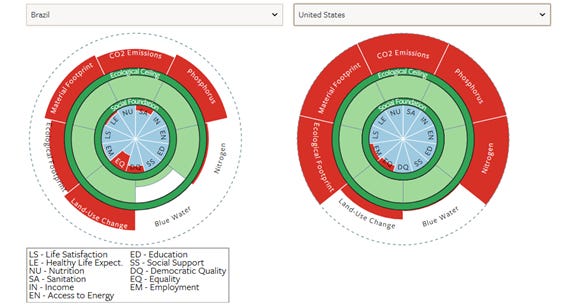

¿En qué consiste? Raworth usa la imagen de una dona para esquematizar el espacio seguro para la humanidad, delimitado por los dos círculos que le dan su forma. El círculo interior representa los pisos sociales mínimos derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El círculo exterior representa los límites planetarios: el límite ecológico que no debería ser sobrepasado para evitar efectos perjudiciales en las condiciones de habitabilidad humana del planeta, abarcando aspectos como las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, la huella material y la alteración de ciclos geoquímicos del fósforo y el nitrógeno, entre otros.

De esta manera, la dona permite visualizaciones y comparaciones muy ilustrativas como esta donde podemos ver el desempeño de Brasil y los Estados Unidos en cada una de las dimensiones y en el agregado. Vemos que Estados Unidos cumple con casi todos los estándares sociales (salvo empleo e igualdad), pero lo logra solo sobrepasando por mucho todos los límites planetarios. En tanto, Brasil tiene mayores deudas sociales (particularmente en igualdad), pero un menor impacto ambiental, aunque también sobrepasa la mayoría de los límites planetarios.

Al agregar los datos para situar a los países en función de su desempeño en dimensiones biofísicas y sociales, obtenemos el siguiente gráfico (los colores solo son para diferenciar los que etiquetan al país y los que no). Como vemos, - más allá de algunos outliers levemente positivos como el caso de Vietnam o negativos como Sudáfrica- para alcanzar mayores estándares sociales los países necesitan transgredir más límites planetarios.

Es fundamental comprender cómo se calcula esto, es decir, qué umbrales se utilizan para evaluar el cumplimiento de los estándares sociales y el exceso de los límites planetarios. En el caso de los límites planetarios, se consideran umbrales teóricos que asignan una cantidad de recursos per cápita para mantener la sostenibilidad. Para los indicadores sociales, se identifica un valor mínimo necesario para garantizar una "buena vida" a los residentes de una nación. Aunque algunos de estos umbrales sociales son relativamente ambiciosos, el de ingresos es muy bajo: 1,90 USD PPP (Poder de Paridad de Compra, una medida que ajusta los ingresos según las diferencias en el costo de vida entre países) por día. 1,90 son unos 60USD al mes, es menos de la mitad de la línea de indigencia de Argentina y la línea que se usa para medir la pobreza extrema en África Subsahariana. Tan solo comparalo con tu ingreso y la calidad de vida que te permite o no tener. Esto lleva a situaciones como la de Brasil, que, pese a enfrentar problemas significativos de pobreza, aparece como un país que cumple con este umbral mínimo de ingreso.

Índice de Desarrollo Sostenible (SDI)

Con una crítica fuerte sobre la ponderación alta del PBI per cápita en el IDH y los escasos esfuerzos para incorporar la dimensión ambiental en el estudio del desarrollo, en 2020 el antropólogo Jason Hickel propone el Sustainable Development Index (SDI).

¿Cómo funciona? El SDI se basa en el IDH que mencionamos antes, pero le hace dos modificaciones sustanciales.

Primero, para incorporar la dimensión ambiental, toma los indicadores de emisiones de CO2 per cápita y huella material per cápita y calcula el exceso respecto de la asignación de cada uno per cápita en un escenario de no exceder los límites planetarios (1,74 t de emisiones y 6,8 t de huella material por persona). Sobresimplifico a fines explicativos: si el total de emisiones posibles para contener el calentamiento global son 100 por persona, pero en un país las personas emiten 150, va a tomar ese diferencial como dato para el cálculo.

Segundo, busca reducir el efecto del ingreso per cápita muy alto poniendo un umbral de 20.000 USD per cápita PPP argumentando que a partir de allí los incrementos de bienestar son en el margen mientras que la huella ambiental se incrementa exponencialmente (el IDH también pone un valor máximo, pero mucho más alto: 75.000 USD per cápita PPP). A partir de ese nivel de PBI per cápita, ya no sigue ponderando para arriba el indicador. A modo de referencia, los países que rondan el de ingreso de 20.000 son: Argentina, Panamá, Rumania y Croacia, mientras que por los 75.000 USD encontramos a Noruega, Suiza y los Emiratos Árabes.

¿Cómo resulta el índice de Hickel? Los países que muestran el mejor desempeño combinado son Cuba, Costa Rica, Sri Lanka, Albania, Panamá, Argelia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Perú. Casos donde -en general- el IDH es de mitad de tabla para arriba y el PIB per cápita mitad de tabla para abajo. En tanto, los de más alto desempeño en el IDH y en ingreso (los nórdicos, Australia, Canadá, Estados Unidos) caen muchos casilleros hasta quedar a lo último de la tabla por su alto impacto ambiental.

IDH Ajustado por Presiones Planetarias

El Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Presiones Planetarias (PHDI) es otra variante del IDH, pero desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También busca integrar consideraciones ambientales a la medición del desarrollo humano.

Esto lo hacen incluyendo los mismos dos factores que Hickel en el ejercicio anterior: las emisiones de carbono y la huella material. Sin embargo, lo hacen casi de manera opuesta: en vez de tomar de referencia la asignación teórica en un escenario de respeto a los limites planetarios, la referencia es la diferencia respecto del valor más alto observado desde 1990. En el caso de las emisiones, el máximo observado fue 76,61 toneladas (Qatar, 1997), las emisiones actuales de los países se contrastan con ese valor máximo para medir su desempeño ambiental y así ajustar el valor del IDH.

La imagen no es tan clara (te dejo el enlace para que la veas de manera interactiva, acá en inglés y acá otro sitio en español), pero se puede observar que, en términos generales, la penalización por el impacto ambiental (representada por la parte negra) tiende a ser mayor en los países con un mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta penalización no es tan significativa, lo que permite a estos países seguir ubicando los primeros lugares en el IDH.

De esta manera, el ranking queda establecido con los siguientes países en los primeros lugares: Reino Unido, Dinamarca, España, Suecia, Alemania, Eslovenia, Suiza, Italia, Francia, e Irlanda (datos de 2022).

¿Entonces cuál es el país más sostenible?

Me interesa saber si le pegaste a alguno de los que tienen mejor desempeño en alguno de los tres ejercicios. Contame.

Este problema es en esencia, una cuestión de ponderación. La diferencia que encontramos en los tres ejercicios radica en cómo se definen el umbral social y el umbral ambiental. Mientras que en Raworth y Hickel establecen límites ambientales bastante estrictos y un umbral de riqueza menos -o incluso demasiado poco- ambicioso, el índice del PNUD es mucho menos exigente con las métricas ambientales y otorga una mayor ponderación al ingreso. El resultado es que tanto la dona como el SDI terminan destacando como exitosos a países con grandes deudas sociales, las cuales son difíciles de superar, presentándolos como un modelo deseable. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que aparece como uno de los de mejor desempeño, según su propia línea de pobreza (9 USD PPP) tiene un 21% de pobres. Si tomamos líneas más exigentes como la de Portugal (15 USD PPP) o incluso la de Alemania (30 USD PPP) nos encontramos con tasas de pobreza de 43% y 73%, respectivamente. ¿Querés hacer el ejercicio con tu propio país? Acá ves las líneas de pobreza y acá las calculás para el país que quieras.

Al mismo tiempo, el PHDI continúa favoreciendo a los países más ricos y con mayor responsabilidad ambiental. Y así, ninguno de los tres indicadores termina funcionando como una brújula capaz de marcar un norte claro para los países que buscan un modelo de desarrollo sostenible.

En este sentido, refuerza la idea inicial de que efectivamente no hay ningún país del mundo que haya logrado satisfacer las necesidades sociales sin sobrepasar los límites ambientales y que estamos globalmente en la búsqueda de ese norte y la trayectoria que nos lleve hacia allá.

Sin embargo, de manera más fundamental, estos índices nos revelan que, al igual que las métricas de pobreza, son construcciones tanto científicas como políticas. Por tanto, no existe una única forma "correcta" de medir. Las ponderaciones definidas suelen reflejar perspectivas políticas subyacentes. Por ejemplo, en los tres casos que vimos, se observan los objetivos contrastantes de dar mayor peso al impacto ambiental y los límites planetarios o la asunción implícita de la priorización del desarrollo por sobre el impacto ambiental.

¿Para qué nos sirve entonces este ejercicio?

Para dimensionar la enormidad del problema y entender lo lejos que están algunos países de lo que sería la huella ambiental “permitida” y otros del nivel de bienestar deseable.

Abrir la difícil pregunta por cuál consideramos que es un nivel de vida deseable (¿el de Noruega? ¿el de España? ¿el de India? ¿el de Brasil?), si puede lograrse respetando los límites planetarios o ahí hay un trade-off insalvable y qué hacemos con esa respuesta.

Preguntarnos qué significa esto para los distintos grupos de países.

Para los desarrollados estaría un poco más claro: desacoplar al máximo posible el bienestar alcanzado del impacto ambiental que genera impulsando innovaciones tecnológicas y sociales. Sin embargo, ¿alcanza para adecuarse a los límites planetarios?

Para los países en desarrollo es complejo en tanto todo aumento del calentamiento global es más desafiante para ellos, pero a la vez, la única forma de defenderse frente a un mundo más hostil es con más recursos económicos. ¿Cuál debería ser el camino para ellos? Las únicas trayectorias conocidas para garantizar condiciones de bienestar a las poblaciones son las de los países del Norte Global, ¿es viable un camino de creciente desarrollo sin atravesar etapas de alto impacto ambiental?

Son grandes preguntas, difíciles de responder. Lo iremos intentando. Pero una última cosa que no quisiera que se nos escape: todos estos trabajos muestran que hay variaciones de desempeño con un mismo nivel de impacto ambiental (o con un mismo nivel de ingreso) y, por ende, todos los cambios en la dirección hacia el desarrollo sostenible -aunque no resuelvan el gran modelo de fondo- aportan a un mundo más justo y más habitable.

Lo iremos profundizando en otras entregas, gracias infinitas por estar ahí.

Te mando un abrazo grande.

Eli